Raumtext

Wie gestaltete sich jüdischer Alltag in Preußen zwischen Anerkennung und Zurückweisung?

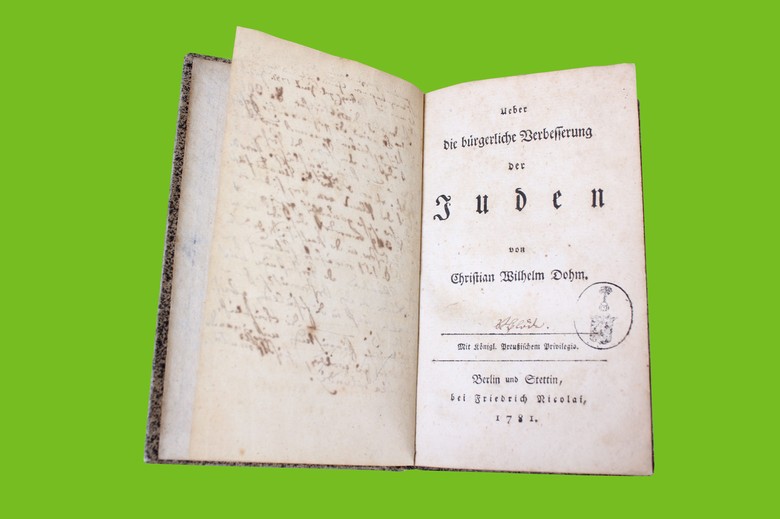

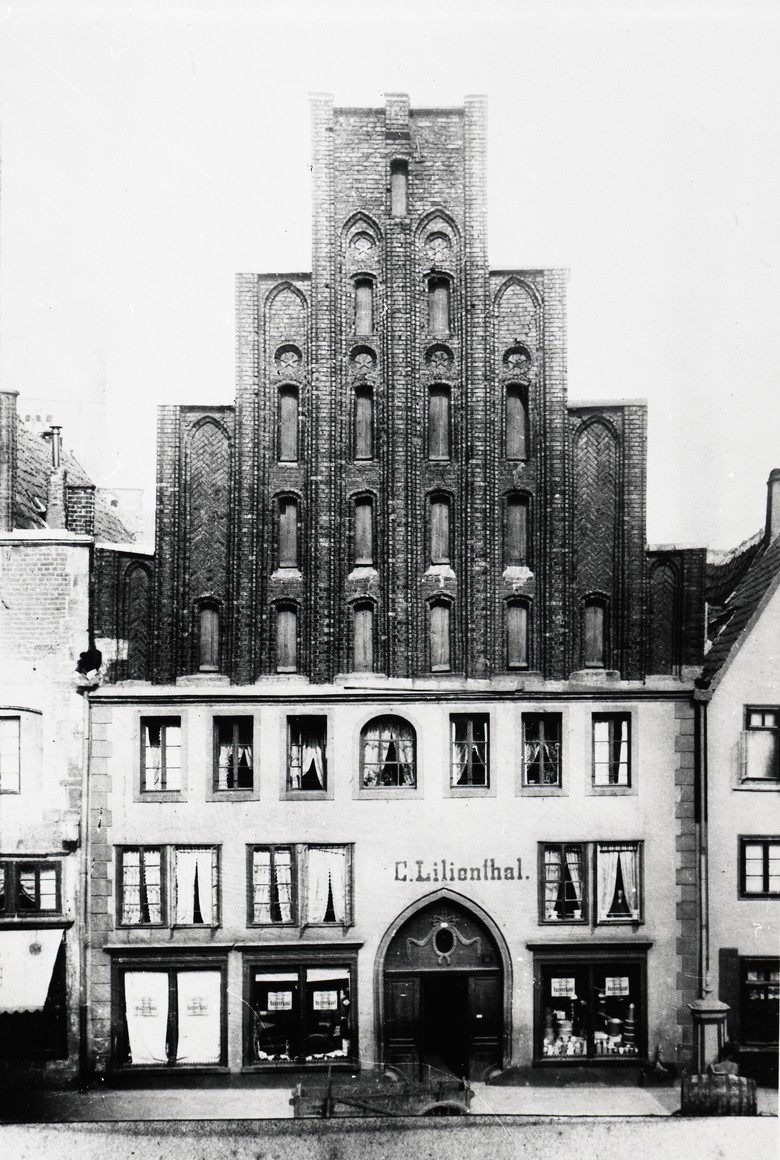

Die Hoffnung auf eine wachsende gesellschaftliche und völlige staatsbürgerliche Gleichstellung der Jüdinnen und Juden wurde seit dem 18. Jahrhundert durch wechselhafte Faktoren beeinflusst. Sie konnten abhängig vom sozialen Rang für einzelne Personen und die jüdische Gemeinschaft sehr unterschiedlich ausfallen. Die tatsächlich gelebte Religiosität war von Bedeutung, der Grad der Anpassung oder auch der Übertritt zum Christentum. Und so wurden die oft beeindruckenden Synagogenbauten auf der einen Seite meist akzeptiert und geschätzt, gleichzeitig erlebten Jüdinnen und Juden aber viele Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung. Patriotisches Engagement wurde mit Argwohn betrachtet oder in Abrede gestellt. Gleiches galt für Anzeichen von sozialem Aufstieg, denn antisemitische Klischeebilder hatten Bestand. •